政策推动充电桩发展,充电模块有望受益,吸引无数投资者的目光。但是充电桩这个市场可能并不是想象中的低门槛,高收益。那目前充电桩产业链中盈利z高的环节是哪一个?未来充电桩又会向何处发展呢

产业链中z挣钱的是充电模块

充电桩产业链大致分为三个环节,近年来随着企业上下游拓展逐渐模糊边界。上游零部件厂商大多为标准化电气产品,例如电机、芯片、接触器、断路器、外壳、插头插座;中游建设运营是重资产行业,前期需要大量的资金建设,资金依赖性较高。并直接面对下游消费者,是产业链核心环节;下游充电运营商负责运营大型充电站或提供充电桩充电服务,目前以特来电、星星充电等第三方专业运营企业为主。近几年随着行业快速发展,各个环节之间的边界也变得模糊,一些硬件制造商为了能提供多种功能和服务,也会涉及建桩运营业务。

充电模块作为充电桩的心脏,头部企业毛利率保持20%以上,高于其他环节。充电模块市场进入门槛高的原因如下:

1.行业集中度:充电模块供应商从2015年底的接近40家,到2023年的10家左右,主要厂商有自产自用的特来电、盛弘股份,也有外供型的英飞源、优优绿能、通合科技等。其中,英飞源为整个市场的龙头企业,市占率约34%。

2.技术:充电模块单个产品内含超过2,500个元器件,拓扑结构的设计直接决定了产品的效率和性能,散热结构设计则决定了产品的散热效率,具有较高技术门槛

3.供给稳定性:供应稳定性对客户的生产经营至关重要,因此认证流程严格,认证后一般保持长期合作关系。

未来发展方向一:需求侧便捷性催生上游发展快充

里程焦虑以及充电不便性是阻碍消费者购买电动车的主要因素。解决里程焦虑的主要途径有:1)提升续航;2)提升充电速率。目前主流电动车续航里程基本超过400公里,向上提升难度较大且效用递减,因此消费者对于充电耗时的考量使得提升充电速率成为市场新的发力点。

目前实现大功率充电的主要方式有:1)提高电流;2)提高电压。但是由于大电流直流快充存在高热损失的问题,导致峰值充电功率高,充电功率天花板相对高电压直流快充更低。因此整车企业纷纷布局高压平台车型,小米、理想、蔚来等纷纷推出800v车型以适应充电桩高电压直流快充。

随着快充需求的不断增加,充电模块所需功率也随之不断提高。而提高充电桩输出功率的主要方式有:1)增加模块数量;2)提高模块的功率密度。由于充电桩体积有限,充电模块功率密度的提高是必然趋势。

直流充电桩在实际工作时,由于输出和输入功率较大,导致传输线缆及连接器需要承载足够大的电流,充电模块内部产生大量热损耗,所以桩内热量越聚越多,且桩体空间有限,所以对充电桩的散热有着极高的要求。相较于风冷散热而言,液冷散热可以同时解决充电模块故障率高以及噪音大的问题。因此液冷散热将成为未来主流发展趋势。

未来发展方向二:下游运营盈利困境推动多元创新

统计显示,A股市场涉及充电桩业务的上市公司有30来家,仅有少数微利经营,大多处于亏损。电动车主对价格上涨普遍不满的背后,是充电运营市场相关企业的盈利困境。如何突破盈利困境是大多数充电桩运营企业亟待解决的问题。而解决这个问题,目前有以下方向值得考虑:

一:充电站应匹配场景需求。前期由于市场无序扩张导致很多充电桩利用效率低,应该及时关闭运营。根据新能源汽车的使用场景,其需要的补能方式也略有差异。对于私家车,主要满足市内出行需求,可选择在社区和单位的目的地充电站完成补能,或选择公共直流快充站快速充电,部分车型可以使用换电模式。对于出租车、网约车,其运营周期较长,以运营为目的,因此非常注重充电效率,通常在公共直流快充站完成补能,在非运营期间也可以使用慢充桩。

二,利用电动汽车与电网双向充电技术,通过参与电力市场获益。车网互动是指将电动汽车作为一种灵活可调度的移动储能单元,与电网进行能量和信息的互动。通俗来说,就是电动汽车停车时候,通过 V2G 桩与电网连接,利用车的动力电池闲置的储能,为电网削峰填谷。电价高峰时,由汽车向电网放电;电价低谷时,汽车进入充电模式,实现提高新能源消纳、辅助电网峰谷调节,同时利用峰谷电价差,赚取收益。

推动充电基础设施产业发展的政策中,多次提到车网互动技术研发、试点等。2023 年 10 月,电动汽车充放电双向互动标准总则和有序充电部分发布,代表着行业规范化发展迈出。

三,通过光储充一体化实现就地消纳,促进绿色发展。

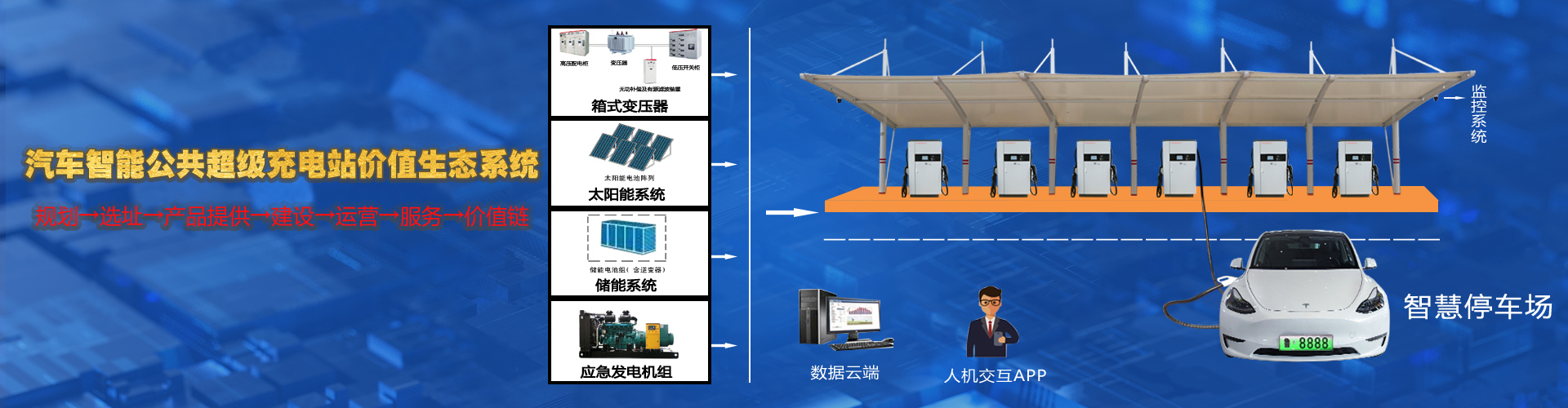

光储充一体化是指将光伏、储能、充电站系统结合,形成智能微电网系统,利用储能实现峰谷套利,支撑高峰时段充电负荷,利用光伏实现自发自用余电上网,提高系统效率,节约电费成本,同时可以减轻对电网的冲击。

| 上一条:康姆勒新能源直流快充充电桩:高温为什么会加快电池衰减? | 下一条:康姆勒新能源240kw直流充电桩:什么是电动汽车充电桩? |